В Беларуси вновь активно обсуждают практику распределения выпускников вузов. Недавно председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что Министерству образования и всем вузам поставлена задача распределять не только тех, кто учился на бюджете, а «распределять всех». А министр образования Беларуси Андрей Иванец анонсировал, что теперь при распределении выпускников колледжей и университетов на первое место будет ставиться «участие в общественной жизни и вклад в развитие» заведения. Ранее самой важной была успеваемость. Рассказываем, как в отечественном образовании вообще появился такой феномен как распределение, где он до сих пор сохранился и насколько успешно себя проявляет.

Индустриализация и сталинская диктатура

Распределению в его современном формате 89 лет. Оно появилось в Советском Союзе «благодаря» Иосифу Сталину.

Уточним, что частные случаи существовали и до этого — даже в Российской империи. Например, выпускники престижного Императорского училища правоведения, существовавшего еще при монархии, после выпуска обязаны были прослужить шесть лет в учреждениях министерства юстиции. Но за все годы это престижное заведение окончили лишь около 2 тысяч человек, потому серьезного влияния на всю систему образования явление оказать не могло.

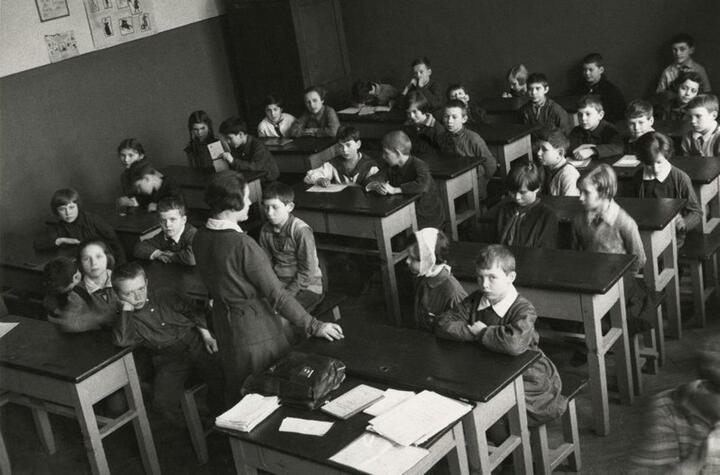

Перенесемся на рубеж 1920-х — 1930-х годов. Тогда в советском образовании царила немыслимая вольница, доставшаяся еще с относительно либеральных двадцатых годов. В большинстве вузов разрешалось свободное посещение лекций. Студенты могли оставаться на второй год и даже учиться на одном курсе несколько лет (феномен так называемых вечных студентов, существовавший на Западе, а также в Российской империи). Поэтому до выпуска доходила лишь часть людей, поступивших на первый курс.

Вдобавок в высшем образовании продолжались эксперименты. На всех ступенях — в том числе в высшей школе — в 1925—1931 годах был популярен лабораторно-бригадный метод (его также называют бригадно-лабораторным или бригадным). При нем коллективная работа группы сочеталась с изучением внутри определенной бригады (звена) и одновременно индивидуальной работой каждого студента.

У этой системы были свои плюсы и минусы. В частности, для полноценных лабораторно-бригадных занятий требовалась самодисциплина. Далеко не все студенты были готовы к такой форме работы и внутренней ответственности. Поэтому всегда существовала пассивная часть студентов, отлынивавших от занятий и механически получавших зачет (никаких оценок не было) «за компанию». Контролировать их преподаватели не могли.

Источник: Zerkalo